在全球科技竞争日益激烈的今天,CPU(中央处理器)作为信息技术的核心部件,其重要性不言而喻,长期以来,美国的高通、英特尔等公司垄断了CPU市场,但近年来,中国CPU产业在政策支持、技术创新和市场需求的驱动下,正逐步崛起,本文将探讨中国CPU的发展历程、面临的挑战以及未来的发展方向。

中国CPU的发展历程

起步阶段

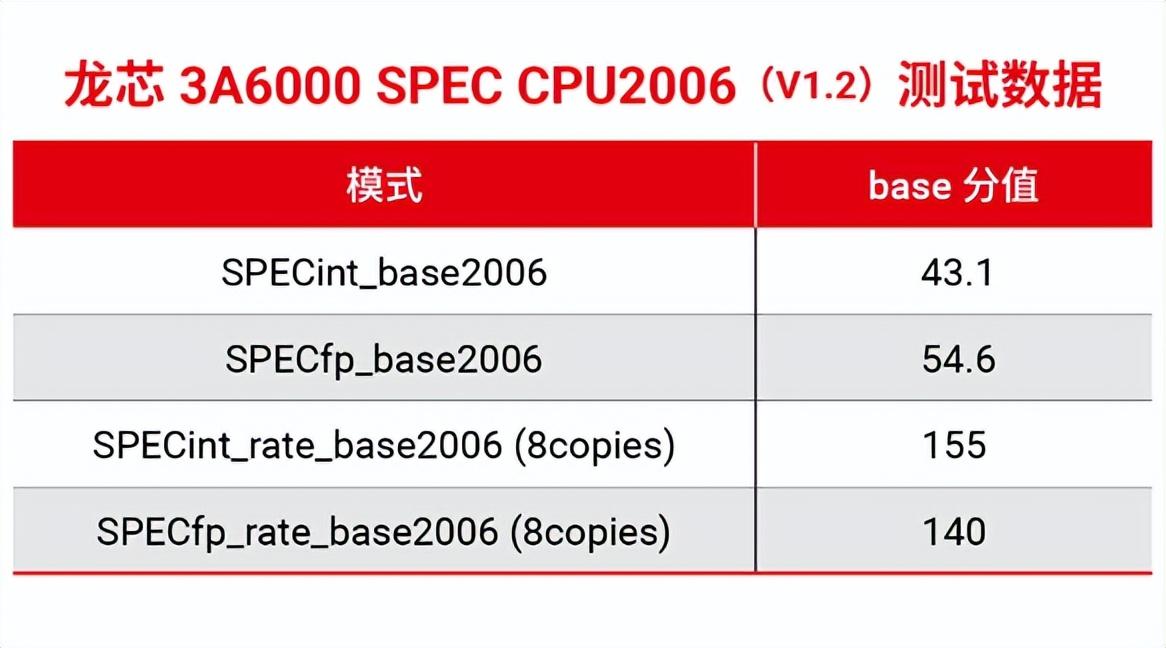

中国CPU的研发可以追溯到上世纪50年代,但真正意义上的产业化发展始于21世纪初,2001年,龙芯(Loongson)项目的启动标志着中国正式进军CPU领域,龙芯由中科院计算所研发,旨在打破国外技术封锁,实现CPU的自主化,尽管初期产品性能与国际先进水平存在差距,但龙芯的成功为后续的CPU研发奠定了重要基础。

快速发展阶段

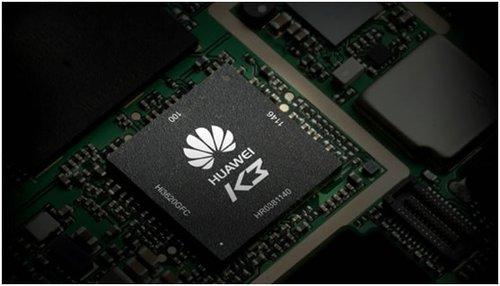

进入21世纪第二个十年,随着国家政策的支持和资本的涌入,中国CPU产业进入快速发展阶段,华为的海思麒麟、兆芯的ZX系列、飞腾的FT系列等国产CPU相继问世,这些产品不仅在性能上逐步提升,更在特定领域如服务器、桌面电脑、移动设备等方面实现了广泛应用,华为的麒麟系列芯片在智能手机市场取得了显著成绩,而飞腾和兆芯的CPU则在服务器和桌面电脑领域崭露头角。

突破瓶颈阶段

中国CPU产业的发展并非一帆风顺,在高端市场,由于技术积累不足和供应链短板,中国CPU仍面临诸多挑战,特别是在芯片制造和先进工艺方面,国内企业与国际巨头存在明显差距,美国对华为的制裁也暴露了国产CPU在供应链安全方面的脆弱性,加强自主研发、完善产业链成为当前中国CPU产业的重要任务。

面临的挑战

技术瓶颈

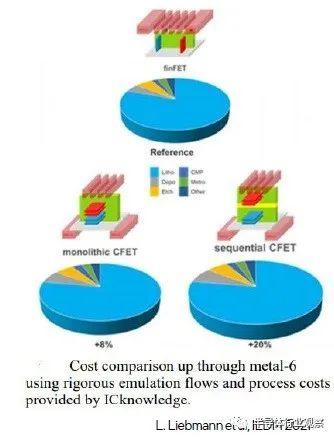

技术瓶颈是中国CPU产业面临的首要挑战,全球最先进的CPU工艺已达到5纳米甚至更小的尺度,而国内最先进的工艺仍在14纳米左右徘徊,这导致国产CPU在性能、功耗和集成度等方面难以与国际顶尖产品竞争,在芯片设计、架构优化等方面也存在诸多技术难题需要攻克。

供应链短板

供应链短板是另一个制约中国CPU产业发展的关键因素,芯片制造涉及众多环节和复杂的工艺流程,需要全球范围内的供应链协同,由于技术封锁和地缘政治因素的影响,中国企业在获取高端制造设备和材料方面面临诸多困难,这不仅增加了生产成本和交货周期,还可能影响产品的稳定性和可靠性。

市场认知度低

尽管国产CPU在性能上不断进步,但市场认知度仍然较低,部分消费者和企业对国产CPU持观望态度,担心其稳定性和兼容性不足,由于品牌知名度和市场推广力度不够,国产CPU在高端市场难以与国际巨头抗衡,提升品牌影响力和市场占有率成为当前中国CPU产业亟待解决的问题之一。

未来发展方向

加强自主研发和创新

加强自主研发和创新是中国CPU产业突破瓶颈的关键途径,要加大对基础研究的投入力度,加强在芯片设计、架构优化、制造工艺等方面的技术积累;要鼓励企业加大研发投入力度,推动技术创新和产业升级,还要加强与国际先进企业的交流合作,共同推动全球科技进步和发展。

完善产业链和供应链体系

完善产业链和供应链体系是中国CPU产业持续发展的基础保障,要加快构建自主可控的产业链和供应链体系,降低对外部供应链的依赖程度;要加强与国内外企业的合作与共赢关系,共同打造稳定可靠的供应链体系,还要加强人才培养和引进力度,为产业发展提供有力的人才支撑。

提升品牌影响力和市场占有率

提升品牌影响力和市场占有率是中国CPU产业实现可持续发展的关键举措之一,要加强品牌建设和市场推广力度,提高消费者对国产CPU的认知度和信任度;要不断提升产品质量和性能水平以满足市场需求并赢得消费者口碑,同时还可以通过拓展应用场景和拓展市场渠道等方式来扩大市场份额并提升竞争力。

中国CPU产业正处于快速发展阶段并面临着诸多挑战与机遇并存的状态中,通过加强自主研发和创新、完善产业链和供应链体系以及提升品牌影响力和市场占有率等措施可以推动中国CPU产业实现跨越式发展并成为全球科技竞争的重要力量之一,未来随着国家政策支持和社会各界的共同努力相信中国CPU产业必将迎来更加美好的明天!

转载请注明来自杨守文,本文标题:《中国CPU,崛起之路与挑战》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...